2015年の終わりごろから「HRTech」という言葉をしばしば聞くようになりましたがこの「HRTech」、日本のHR領域では新しい分野として注目されています。

その流れもあり昨年の「TechCrunch Tokyo 2015」のスタートアップバトルにおいて、クラウド労務管理サービス「SmartHR」で優勝したスタートアップ、KUFUをご存知の方も多いと思います。この報道はHR領域のみならず、Tech領域からも一目置かれるニュースとなりました。

しかし、日本のHRTech市場はまだ発展途上とも言えます。参入企業は増えてきたものの、従来のアナログ的な人材管理から抜け出せない人事担当は多く、新たにシステムを取り入れるという考えが起こりづらい環境であるためです。

対して、アメリカをはじめとした海外ではこのHRTechを活用し、データやテクノロジーでHR領域を分析する流れが急加速しています。

そこで今回は、そんなHRTechの状況を海外と日本に分けてお伝えしていきたいと思います。

出展:CB INSIGHTS

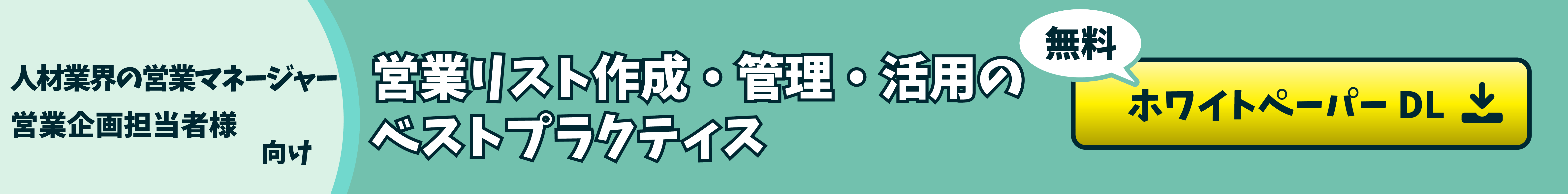

下図は、2016年に入ってからの投資案件を海外と日本を分けてまとめたものです。円の大きさは各投資額を表しています。

この図を見てもわかるように日本の投資案件の少なさが目立ちます。また日本ではビズリーチが3月に大型資金調達した以外には、海外とくらべて少額案件だったことも明らかです。

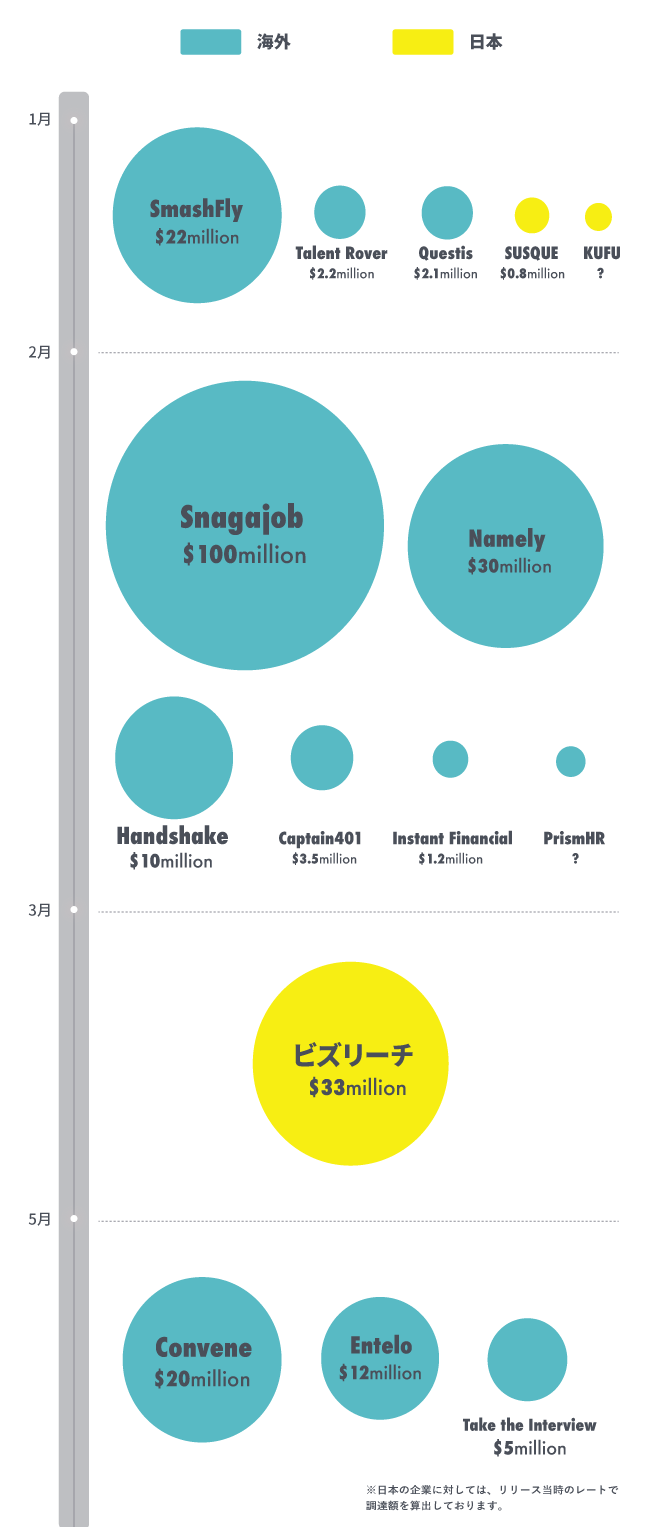

次に「HRTech」の検索数をGoogleキーワードプランナーで国別で調べてみました。アメリカの検索ボリュームを見るとHRTech先進国だと言えることがわかります。

出展:CB INSIGHTS

下図は、2016年に入ってからの投資案件を海外と日本を分けてまとめたものです。円の大きさは各投資額を表しています。

この図を見てもわかるように日本の投資案件の少なさが目立ちます。また日本ではビズリーチが3月に大型資金調達した以外には、海外とくらべて少額案件だったことも明らかです。

次に「HRTech」の検索数をGoogleキーワードプランナーで国別で調べてみました。アメリカの検索ボリュームを見るとHRTech先進国だと言えることがわかります。

まずは求人サイトの動向から追っていきたいと思います。

インターネットが普及するまでは紙媒体が主要な求人媒体でしたが、インターネットが普及し始めた90年代半ば頃から求人サイトが誕生しました。そのうちのひとつ、世界最大級の求人サイト「Monster.com」の前身、「Monster Board」は1994年にオープンしました。

これは日本の「リクナビ」の前身である「Recruit Book on the net」がオープンするわずか2年前でした。

人事管理領域では、1996年にワークスアプリケーションズが設立し、人事管理システムの「COMPANY」がリリースされます。海外でメジャーな人事管理システムでいうと「Workday」があげられますが、こちらのサービスオープンは2005年と日本に後れをとっていたことが分かります。

このあたりまで日本は海外と比べてさほどHRTech後進国だという印象はありません。

しかし、その後海外ではクラウドソーシングサービスの「Elance」やソーシャルリクルーティングサービスの「Jobvite」、「LinkedIn」が誕生し、もともとは友人同士のコミュニケーションツールである「Facebook」が採用目的として活用されるなど、急速にインターネットを活用した採用時代が台頭します。

日本ではこれらの領域はランサーズやクラウドワークス、Wantedlyなどが2008~2011年頃から徐々にサービスインしました。

さらに複数の求人サイトからあらゆる情報を集約し、1つのWebページにまとめる「アグリゲーション型求人サイト」のIndeedは2005年にオープンしましたが、日本で同様のサービスと言うと2015年にオープンした「スタンバイ」があげられます。AIやデータ領域ではTalentBaseが、EnteloやMonsterに買収されたTalentBinに近いサービスとなっています。

これらのことから機能やコンセプトなどの前提条件は異なりますが、HRTech領域で日本は若干立ち遅れていることがわかります。

まずは求人サイトの動向から追っていきたいと思います。

インターネットが普及するまでは紙媒体が主要な求人媒体でしたが、インターネットが普及し始めた90年代半ば頃から求人サイトが誕生しました。そのうちのひとつ、世界最大級の求人サイト「Monster.com」の前身、「Monster Board」は1994年にオープンしました。

これは日本の「リクナビ」の前身である「Recruit Book on the net」がオープンするわずか2年前でした。

人事管理領域では、1996年にワークスアプリケーションズが設立し、人事管理システムの「COMPANY」がリリースされます。海外でメジャーな人事管理システムでいうと「Workday」があげられますが、こちらのサービスオープンは2005年と日本に後れをとっていたことが分かります。

このあたりまで日本は海外と比べてさほどHRTech後進国だという印象はありません。

しかし、その後海外ではクラウドソーシングサービスの「Elance」やソーシャルリクルーティングサービスの「Jobvite」、「LinkedIn」が誕生し、もともとは友人同士のコミュニケーションツールである「Facebook」が採用目的として活用されるなど、急速にインターネットを活用した採用時代が台頭します。

日本ではこれらの領域はランサーズやクラウドワークス、Wantedlyなどが2008~2011年頃から徐々にサービスインしました。

さらに複数の求人サイトからあらゆる情報を集約し、1つのWebページにまとめる「アグリゲーション型求人サイト」のIndeedは2005年にオープンしましたが、日本で同様のサービスと言うと2015年にオープンした「スタンバイ」があげられます。AIやデータ領域ではTalentBaseが、EnteloやMonsterに買収されたTalentBinに近いサービスとなっています。

これらのことから機能やコンセプトなどの前提条件は異なりますが、HRTech領域で日本は若干立ち遅れていることがわかります。

HR Techとは

テクノロジーの活用によって人材育成や採用活動、人事評価などの人事領域の業務の改善を行うソリューション群を指す言葉

HRTechが先行するアメリカ市場

アメリカをはじめとした海外では多くのスタートアップがこのHRTech市場に進出しており、投資額も増加し続けています。2015年の投資額においては24億ドル、379件の取引が行われました。2016年に入ってもその数は衰えていません。 出展:CB INSIGHTS

下図は、2016年に入ってからの投資案件を海外と日本を分けてまとめたものです。円の大きさは各投資額を表しています。

この図を見てもわかるように日本の投資案件の少なさが目立ちます。また日本ではビズリーチが3月に大型資金調達した以外には、海外とくらべて少額案件だったことも明らかです。

次に「HRTech」の検索数をGoogleキーワードプランナーで国別で調べてみました。アメリカの検索ボリュームを見るとHRTech先進国だと言えることがわかります。

出展:CB INSIGHTS

下図は、2016年に入ってからの投資案件を海外と日本を分けてまとめたものです。円の大きさは各投資額を表しています。

この図を見てもわかるように日本の投資案件の少なさが目立ちます。また日本ではビズリーチが3月に大型資金調達した以外には、海外とくらべて少額案件だったことも明らかです。

次に「HRTech」の検索数をGoogleキーワードプランナーで国別で調べてみました。アメリカの検索ボリュームを見るとHRTech先進国だと言えることがわかります。

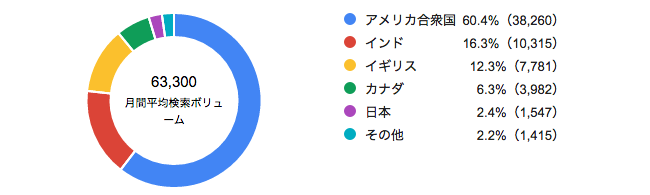

HRサービスざっくり20年史

日本の人事は海外に比べ5年は遅れている、という声を聞いたりもしますが、この差はいつ頃から開いていったのでしょうか。 各サービスの誕生を海外と日本に分けてまとめてみました。(同様のサービスを同色で繋いであります。) まずは求人サイトの動向から追っていきたいと思います。

インターネットが普及するまでは紙媒体が主要な求人媒体でしたが、インターネットが普及し始めた90年代半ば頃から求人サイトが誕生しました。そのうちのひとつ、世界最大級の求人サイト「Monster.com」の前身、「Monster Board」は1994年にオープンしました。

これは日本の「リクナビ」の前身である「Recruit Book on the net」がオープンするわずか2年前でした。

人事管理領域では、1996年にワークスアプリケーションズが設立し、人事管理システムの「COMPANY」がリリースされます。海外でメジャーな人事管理システムでいうと「Workday」があげられますが、こちらのサービスオープンは2005年と日本に後れをとっていたことが分かります。

このあたりまで日本は海外と比べてさほどHRTech後進国だという印象はありません。

しかし、その後海外ではクラウドソーシングサービスの「Elance」やソーシャルリクルーティングサービスの「Jobvite」、「LinkedIn」が誕生し、もともとは友人同士のコミュニケーションツールである「Facebook」が採用目的として活用されるなど、急速にインターネットを活用した採用時代が台頭します。

日本ではこれらの領域はランサーズやクラウドワークス、Wantedlyなどが2008~2011年頃から徐々にサービスインしました。

さらに複数の求人サイトからあらゆる情報を集約し、1つのWebページにまとめる「アグリゲーション型求人サイト」のIndeedは2005年にオープンしましたが、日本で同様のサービスと言うと2015年にオープンした「スタンバイ」があげられます。AIやデータ領域ではTalentBaseが、EnteloやMonsterに買収されたTalentBinに近いサービスとなっています。

これらのことから機能やコンセプトなどの前提条件は異なりますが、HRTech領域で日本は若干立ち遅れていることがわかります。

まずは求人サイトの動向から追っていきたいと思います。

インターネットが普及するまでは紙媒体が主要な求人媒体でしたが、インターネットが普及し始めた90年代半ば頃から求人サイトが誕生しました。そのうちのひとつ、世界最大級の求人サイト「Monster.com」の前身、「Monster Board」は1994年にオープンしました。

これは日本の「リクナビ」の前身である「Recruit Book on the net」がオープンするわずか2年前でした。

人事管理領域では、1996年にワークスアプリケーションズが設立し、人事管理システムの「COMPANY」がリリースされます。海外でメジャーな人事管理システムでいうと「Workday」があげられますが、こちらのサービスオープンは2005年と日本に後れをとっていたことが分かります。

このあたりまで日本は海外と比べてさほどHRTech後進国だという印象はありません。

しかし、その後海外ではクラウドソーシングサービスの「Elance」やソーシャルリクルーティングサービスの「Jobvite」、「LinkedIn」が誕生し、もともとは友人同士のコミュニケーションツールである「Facebook」が採用目的として活用されるなど、急速にインターネットを活用した採用時代が台頭します。

日本ではこれらの領域はランサーズやクラウドワークス、Wantedlyなどが2008~2011年頃から徐々にサービスインしました。

さらに複数の求人サイトからあらゆる情報を集約し、1つのWebページにまとめる「アグリゲーション型求人サイト」のIndeedは2005年にオープンしましたが、日本で同様のサービスと言うと2015年にオープンした「スタンバイ」があげられます。AIやデータ領域ではTalentBaseが、EnteloやMonsterに買収されたTalentBinに近いサービスとなっています。

これらのことから機能やコンセプトなどの前提条件は異なりますが、HRTech領域で日本は若干立ち遅れていることがわかります。

.png)