インターネットの登場以来、かつてないスピードで変化し続けている人材業界。スカウト型サービスや求人検索エンジン、AIといった、新たな形の人材サービスが次々と台頭し、人材企業各社は目まぐるしく変わる環境の中で、常に取るべき戦略を考え続けていくことが求められています。

そんな時代の中で、少し先の人材ビジネスはどうなっているのでしょうか? 今回は黒田真行氏・神宅謙一郎氏の共著『2040年の人材ビジネス大予測』より、人材ビジネスのこれまでの歴史と、2040年のあり方についての考察を紹介します!

書籍著者

ルーセントドアーズ株式会社

代表取締役

黒田 真行

くろだ・まさゆき/1988年株式会社リクルート入社。2006年から8年間、転職サイト「リクナビNEXT」編集長、株式会社リクルートキャリア HRプラットフォーム事業部部長、株式会社リクルートドクターズキャリア取締役などを歴任。2014年ルーセントドアーズ株式会社を設立し、35歳以上専門の転職支援サービスを運営。また、HR業界のベンチャーから大手まで、30社を超える「求人サイト」「転職エージェント」の成長戦略コンサルティングを展開する。

WaGaGoToプランニング

代表

神宅 謙一郎

かんやけ・けんいちろう/1992年株式会社リクルートフロムエー(現リクルート)入社。関西、東海、関東、ローカルエリアの営業企画を18年間担当。「フロム・エー ナビ」「はたらいく」の新規求人メディアの立ち上げに従事。最大期は札幌から鹿児島までの26拠点を旅芸人的に担当。2015年4月から5年間、ツナグ働き方研究所主任研究員として求人サービス、HRテックサービスの分析と比較を行う。2020年4月に独立し、WaGaGoToプランニングを設立。「#求人ツッコミニスト」でSNS発信、求人サービス援護会会長、採用パーソナルトレーナーとして活動。

目次

これからの時代、人に選ばれる企業だけが生き残る

| 「採用市場の主導権が、買い手から売り手に完全に転換する」 2040年、日本の労働力人口は約6,000万人まで激減します。このことは企業の採用活動に根本的な転換を迫ることになるでしょう。なぜなら、これは単なる量的な変化ではなく、採用市場における力関係の質的な逆転を意味するからです。 |

急激な労働力人口の減少を背景に、未来の採用プロセスは「企業が人を選ぶ」という一方向的な評価から、「企業と求職者がお互いに選び合う」という相互選択的なものへと変わっていく、と著者は述べています。

それを象徴する求人サービスが、求職者が自分のスキルや希望を示し、企業がそれを見て声をかける「スカウト型」の採用サービスです。2000年代初頭に生まれたこの採用手法は、従来の「求人広告を掲載し、応募者を待つ」スタイルでは叶わなかった「本当にほしい人材へのアプローチ」を可能にするとともに、求職者には「よりよい職場との出会いのきっかけ」を提供しました。

企業と求職者の力関係が求職者優位へと変わる中で、企業が生き残るには「人から選ばれる会社」になることが重要です。

社内で人を育てる仕組みや、公平で納得感のある評価制度を整えている会社は「ここで働きたい」と思われやすくなります。一度そうした体制ができ、求職者からも良い評価を得られれば、「優秀な人材がさらなる優秀な人材を引きつける好循環が起こる」と著者は指摘します。

| 人材の好循環が生まれる要因 要因①クチコミによる情報の非対称化の改善 SNSやクチコミサイトによって企業の実態が求職者にも伝わるようになり、教育投資額の多い会社が応募を獲得しやすくなる 要因②従業員満足度の高いメンバーによるリファラル採用 優秀で今の会社に満足している人材は、さらに優秀な人材を引き連れてくる。実際に、リファラル採用の定着率は一般採用の1.8倍と高い 要因③イノベーション創出と、人材・組織への再投資 優秀な人材の集積によってイノベーションが起こり、そこから得た収益を原資とする人材や組織への投資の強化され、さらに人が集まり続ける |

優秀な人材が集まれば、会社は新しい挑戦ができ、成長して利益を上げられます。そして得られた利益を人材や組織に再投資すれば、さらに魅力的な会社になり、また優秀な人材が集まります。

そんな「人が集まり続ける好循環」を築ける企業こそが、これからの採用市場で生き残る企業といえるでしょう。

今後は上記で触れたようなハイスキル人材の採用コストが上がる一方、AIで自動化できる業務の人材需要は減り、需要の二極化が進むと予想されます。一方で介護や農業などの自動化が難しい業種では、人手不足がさらに深刻化します。

今後起こる「未曾有の労働力減少」という大きな変化を前に、人材サービスが果たすべき役割が問われています。

2040年の人材ビジネスはどうなる?

これまで採用支援サービスが歩んできた歴史を振り返りながら、2040年代の人材ビジネスがどうなっているのか、筆者の予想を解説します。

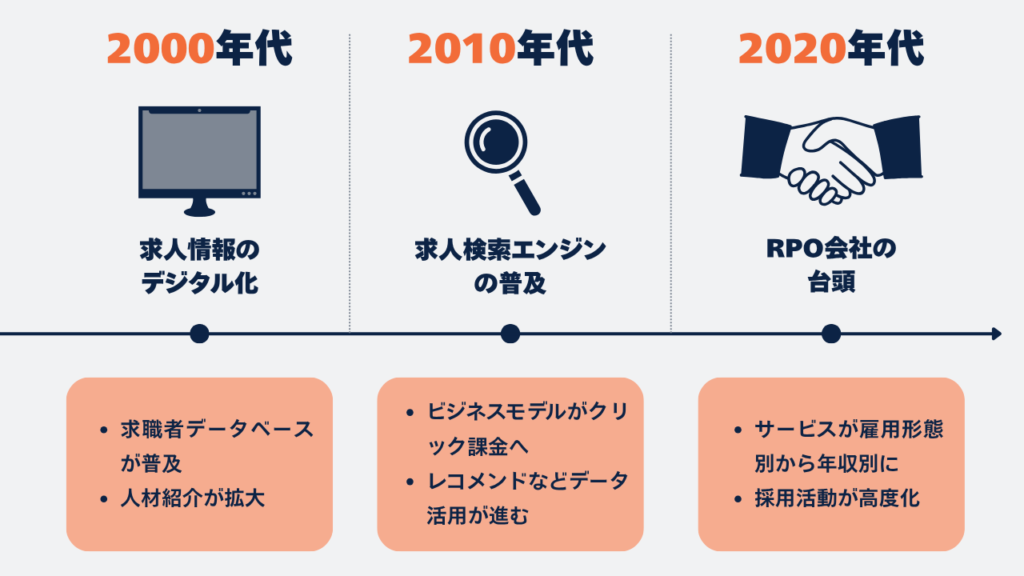

1996年、リクルートから「RECURUIT BOOK on the NET」という日本初のインターネット求人サービスが誕生しました。これを皮切りに、紙の新聞広告や求人雑誌に掲載されていた求人情報がインターネット上で見られるようになり、求人情報のデジタル化が一気に進みました。

求職者側の応募方法も、それまで手書きが当たり前だった履歴書がデジタルに置き換わり、メール添付で企業に送れるようになるなど、応募コストが大幅に下がりました。

「求職者データベース」が登場したのもこの時期です。2001年にはソフトウェアエンジニア向けに「Sim-Career」というサービスを開始。当時は求職者が匿名でスキルや職歴を登録し、希望する企業に自らアプローチできる、いわゆる「逆スカウト型」の求人サービスとしてスタートしました。

2009年にはビズリーチが高年収層をターゲットとしたスカウト型サービスを開始し、各社からスカウト型サービスが次々生まれ始めます。このような求職者データベースの普及は、同時期に進んだ有料職業紹介事業の規制緩和とも相まって、人材紹介サービスの市場を大きく広げました。

2011年にはビジネス特化型SNSのLinkedIn(リンクトイン)が日本に参入し、SNSを使った採用が注目されましたが、実際に活用が進んだのは外資系や一部ベンチャーに限られ、採用市場を大きく変えるには至りませんでした。

一方で、2009年に求人検索エンジンIndeedが日本語対応を開始し、2012年にリクルートが買収。2015年には「求人ボックス」や「スタンバイ」といった国産検索エンジンも登場し、求人市場における求人検索エンジンの存在感が高まりました。

これにより、求人広告のビジネスモデルは掲載課金型からクリック課金型へと変化。さらに求人検索エンジンの内部では、クリックを促すレコメンド機能やパーソナライズ機能といったビッグデータを活用したテクノロジーが生まれました。

こうしたテクノロジーの進化は2020年代に入るとさらに加速し、現在はAIが求職者の希望・心理状態に合わせて求人を提案できるまでに進化しています。

2020年代に入ると、これまで「正社員」や「アルバイト・パート」といった雇用形態別で区切られていた採用サービスが、雇用形態に関係なく「高年収」と「低年収」という収入の違いによって分化するようになってきました。

高年収領域では、人材紹介サービスから派生してスカウトサービスが成長しています。ただしスカウトは運用次第で成果が大きく変わり、人事部門の負担も重いため、業務を外部のRPO(Recuruiting Process Outsourcing:採用代行)会社に委託するケースが増えています。

低年収領域では、求人検索エンジンの爆発的な普及とともに、広告運用を専門に行うRPO会社が登場しました。しかし労働人口減少により応募者数が減り、クリック単価が高騰しています。そこで、短時間・単発で働けるスポットワークサービスとして「タイミー」などが登場するなど、新しい採用手段が広がりを見せています。

これまでの採用サービスは、すでに顕在化する求人ニーズをどう満たすかを中心としていました。しかし筆者は、労働力人口が急減する2040年代の人材サービスには「まだ顕在化していない雇用を創造することが求められる」と語ります。

例えば地方の中小企業の中には、優れた技術を持ちながらも、過去の採用失敗から採用活動自体を諦めている企業が存在します。こうした潜在的な求人需要を掘り起こし、企業と人材を結びつけ成長を促すことは、日本経済全体の発展にもつながります。

「日本の最大の資産は人材」と筆者が語るように、最適な人材配置を実現することこそが人材サービスの使命であり、日本に持続的価値を生み出す原動力になるのです。

人材サービスの未来を語る上で外せない7つの視点

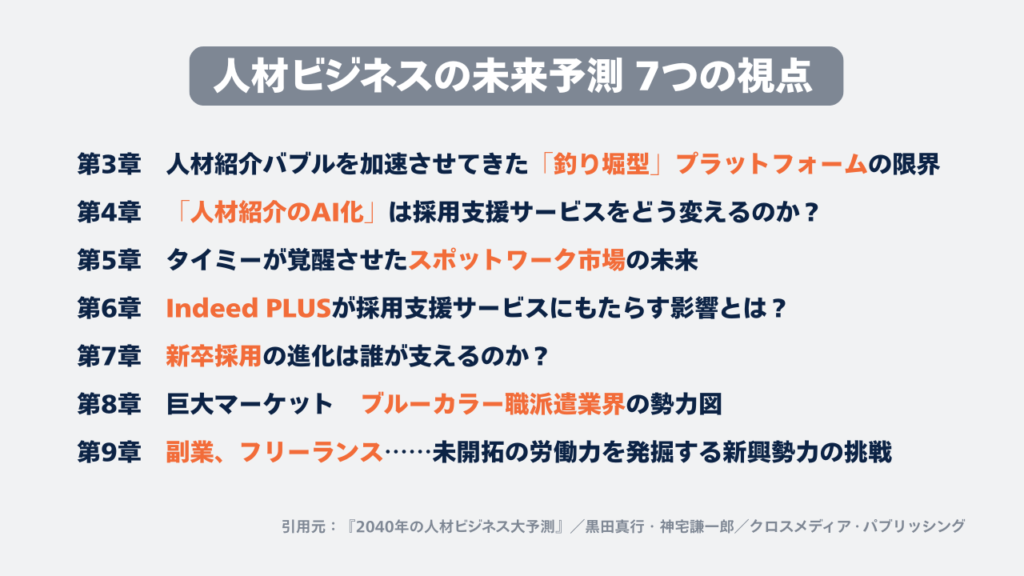

『2040年の人材ビジネス大予測』では3章以降、人材ビジネスの未来予測につながる7つの視点を解説しています。

人材紹介バブルの要因の一つでもあるスカウトサービスは、エージェントにとって採用したい人材を一本釣りする「釣り堀」として拡大していきました。

しかし、求職者の希望条件と合わないスカウトが乱発されたことにより返信率は低下。サービス運営企業は、返信率改善のためにプラットフォームを求人企業へ開放しましたが、依然としてミスマッチの課題は残っています。

本章では、スカウト型の次に来るモデルについて解説しています。

AIで企業と候補者を自動的にマッチングできるようになれば、キャリアアドバイザーやリクルーティングアドバイザーが介在する必要性は少なくなっていくと筆者は予想しています。

また、こうした「AIによる企業と人の自動マッチング」は求人検索エンジンやATS(採用管理システム)といったサービスでも同時に発生しており、両者のシステムはいずれ「合流する」と指摘。

本書ではテクノロジーによって広告と紹介の境界がなくなる中で、人材紹介会社や求人広告代理店が今後取るべき戦略が紹介されています。

「匿名応募可」「選考なし」「当日払い」という求職者のスキマバイトニーズと、企業の「急な人手不足を即時に補いたい」というニーズを捉えた「タイミー」が火付け役となり、スポットワーク市場は大きく拡大しています。

現在は主要な人材企業だけではなく、メルカリなど資金力を持つ大手企業も参入し、さらなる市場の活性化が予想されています。

本書ではスポットバイトサービスが市場に受け入れられた理由と、スポットワークの先にある新しいマッチングのあり方、各社による市場獲得争いの先に予測される未来について紹介しています。

2024年に開始されたIndeed PLUSでは、求人企業は自社のATS(採用管理システム)上で求人原稿を作成するだけで、Indeedを含む複数の求人サイトに自動配信できるようになりました。

企業にとっては複数媒体への出稿管理を省力化できる、ATSと連携することで採用プロセスを一元化できるなど、様々なメリットがあります。

一方、こうした仕組みは求人広告市場の競争環境を一変させ、Indeedが強力なゲームメーカーとして君臨する状況を生み出しているといいます。

2018年に就職協定が撤廃され、新卒採用を行う会社は通年化・早期化を前提に採用戦略を立てなければならなくなりました。

サービス側でもそうした流れを受け、逆求人サービスや企業クチコミサイト、オープンチャット型就活サポートなど、通年化に対応しにくいナビサイトに代わる学生との接点が生まれています。

そんな中、ネガティブな経験として語られがちな「お祈りメール」のあり方に一石を投じるサービスも登場。大手サービスも変革をせまられており、今後新卒市場は激動期を迎えることが予想されています。

ブルーカラー職派遣業界は、バブル崩壊前後に起こった人的コストを流動費化したいニーズと、法的規制の緩和を背景に成長してきました。

しかし、2008年のリーマンショック時に「派遣切り」が問題視されて以降、一転して労働者保護のため規制強化の流れに。対応コストを負担しきれなくなった中堅会社が立ち行かなくなりました。そして、企業体力のある大手総合派遣会社も差別化が難しくなっています。

本章では、スポットワークの台頭によりさらに競争が激化する中、ブルーカラー職派遣業の今後の方向性や生き残りのヒントが紹介されています。

副業やリモートワークの解禁、そして個人のスキルをシェアできるプラットフォームが普及したことで、これまで労働市場に現れにくかった「労働潜在層」が力を活かせる機会が増加しています。

本書では、未開拓の労働力を「発掘」してきた人材サービスの歴史を紐解くとともに、専門人材のスキルを複数企業で共有する「プロシェアリング」サービスを紹介。プロ人材のシェアが中小・地方企業のイノベーションや生産性向上に与える影響を予想しています。

『2040年の人材ビジネス大予測』では、AI活用による採用プロセスの変革やスポットワーク市場の拡大、Indeed PLUSなど最新トレンドを多角的に取り上げています。気になる方はぜひ読んでみてくださいね。

書籍の購入はコチラ

まとめ

今回は『2040年の人材ビジネス大予測』より、これまでの人材ビジネスのあゆみと今後の予測についてご紹介しました。

具体的な事例にもとづいて過去から未来への流れを詳しく解説していますので、ぜひ人材ビジネスのこれからを考えるヒントにしてください!

.png)