2025年3月19日、インビジョン株式会社・株式会社ミライル・株式会社フロッグの3社共催で「『応募数』に惑わされない!採用成功=売上アップに直結するIndeed運用セミナー」が開催されました。

まず第1部では、フロッグの水野がIndeed社の打ち出している方針についてまとめ、それによって求人広告市場は実際どう変化しているのか、求人データから分かることを解説しました。続いて第2部では、インビジョンの石井氏が多数のコンサル実績から導いた、Indeed運用のポイントを紹介。最後に第3部として、ミライルの山下氏が、応募の先の「稼働」までを含めた採用成果の捉え方について説明しました。

本記事ではウェビナーの一部を抜粋し、本質的な「採用成功」の考え方についてダイジェスト形式でご紹介します。

タイトル:「応募数」に惑わされない!採用成功=売上アップに直結するIndeed運用セミナー

開催日:2025年3月19日(水)16:00~16:55

第1部

株式会社フロッグ

営業統括部長

水野 純

第2部

インビジョン株式会社

取締役CCO

石井 雄太郎

第3部

株式会社ミライル

採用コンサルティング事業部 事業部長

山下 有人

まずIndeedの方針についてです。

CEOのクリス・ハイムス氏は「求職者がボタンを押すのと同じぐらい簡単に仕事に就けるようにすること」をIndeedで実現したいと言っています。そして、それを叶えられる一気通貫のプラットフォームをAIで実現していくというのが基本方針です。

これまでIndeedは求人検索エンジンとして、売り手と買い手が集まる巨大なプラットフォームを作り上げてきました。求人掲載数を増やせばSEOが強くなるような仕組みで、求人版のGoogleとも例えられていましたね。

しかしこれからは、ボタンを押すだけで売り手と買い手がマッチングするような、言うなれば「求人版のAmazon」みたいな形を目指していくわけです。AIマッチングにおいては単純な求人数よりも、求人の詳細情報と求職者のレジュメの詳細情報が重要になってきます。

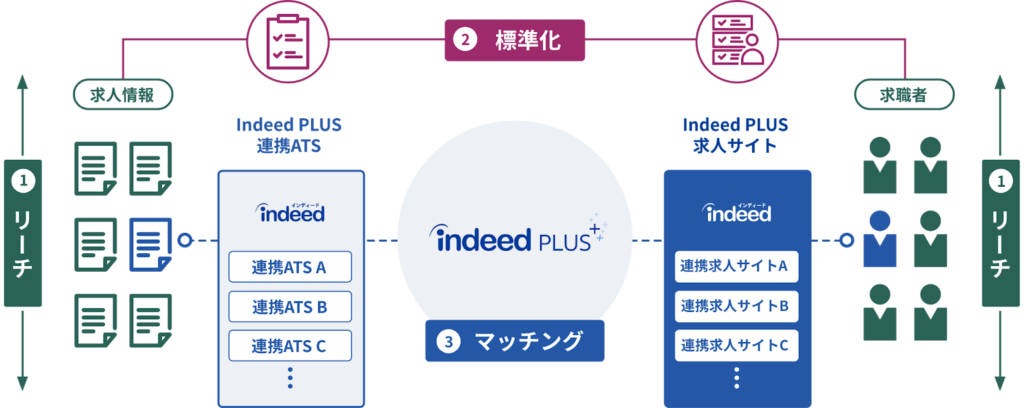

企業が出す求人情報については、言わずもがなIndeed PLUSの活用が進んできています。求人を出稿すると、AIが連携求人サイトの中から最適なサイトを選んで自動的に差配してくれる仕組みですね。

求職者側の情報については、「レジュメ」というサービスがリリースされています。リクルートの求人サービスで共通して使えるレジュメが作成できるサービスで、1200職種と紐づく1万4000件のスキルキーワードを設定しているという特徴があります。

レジュメと求人票を同様の定義でキーワード化してAIマッチングさせることで、求職者がどの求人サイトから入ってきても同じようにマッチングできる環境にしていきたいという狙いかと思います。

だからこそ、リクルートは2025年6月以降、Indeedエントリーを必須化すると発表しています。求職者が応募する際に、わざわざ他の求人サイトに飛んで、そのサイトでまたレジュメを書かなきゃいけない状況にはしたくないわけです。また、それに合わせてクローリングによって収集した求人の掲載も終了しており、これからはIndeed仕様の求人票をしっかり作ってもらう流れになっていくかと思います。

この流れの中で紹介会社・派遣会社向けのポリシーも更新され、「採用会社が直接投稿したコンテンツを優先的に取り扱います」と明示されました。紹介会社・派遣会社が仲介するとIndeed上で就業まで完結できなくなるので、Indeedとしてはそれを避けたいのではないでしょうか。

では続いて、実際これを取り巻く求人市場はどう変化しているのかについて、フロッグの収集した求人データを用いて分析していきます。

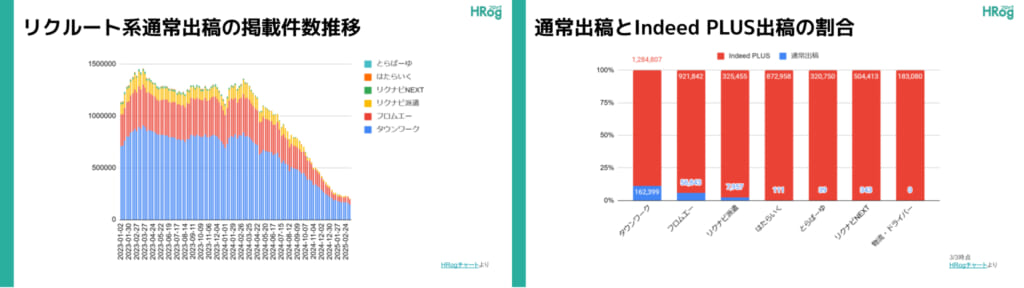

リクルート系の求人メディアの通常出稿件数は、Indeed PLUSへの完全移行に伴い、この1年で急激に減ってきています。通常出稿とIndeed PLUS経由の出稿の割合を出してみると、タウンワークの直接出稿は約16万件で全体の11%程度。Indeed PLUS経由は約128万件ですので、Indeed PLUSがリリースされる以前のタウンワークを超える求人数になっていますね。

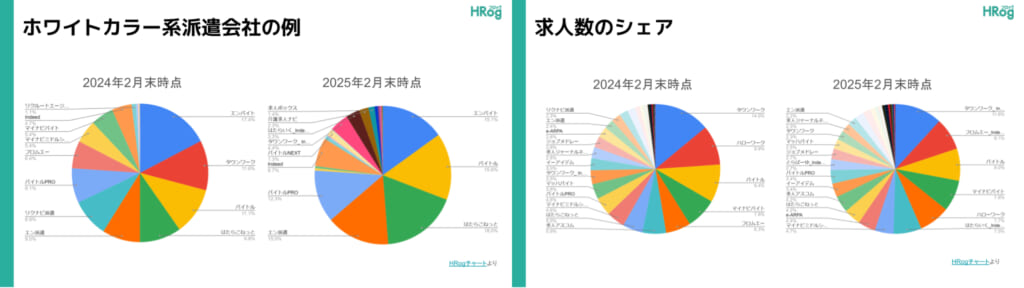

続いて、2024年2月末時点と2025年2月末時点で、各求人サイトの求人数シェアを比較してみました。厳密な数字ではないのであくまで参考数値にはなるんですが、シェアも変わってきている状況です。

とあるホワイトカラー系派遣会社の例を見てみましょう。タウンワークやリクナビ派遣への直接出稿がなくなっていますが、その分を全部Indeed PLUSに移行したのかというと、バイトルやはたらこねっとなどへの出稿を増やしている様子が分かります。

人材各社、予算の振り分け方をこの1年で相当変えてきているようです。こうした採用市場の変化を察知するためにも、求人データを使った競合調査が今後ますます重要になってきますね。

最初に結論からお伝えすると、Indeedの改善は求人の数と質が9割だと思っています。

たくさん求人を持ってる会社や、ポリシーを守って求人原稿をきちんと作り込んでいる会社ほど効果が出ているというごく当たり前の話ではあるんですが、その比重が非常に大きいなと感じております。

というのも、Indeedの管理画面でできることって4つしかないんですね。バランスよく配信するか、応募数を最大化するかという目標の設定と、掲載期間の設定、どの求人を配信するかの選択と、予算の調整。この4つだけでどう効果を改善していくかが、非常に重要です。

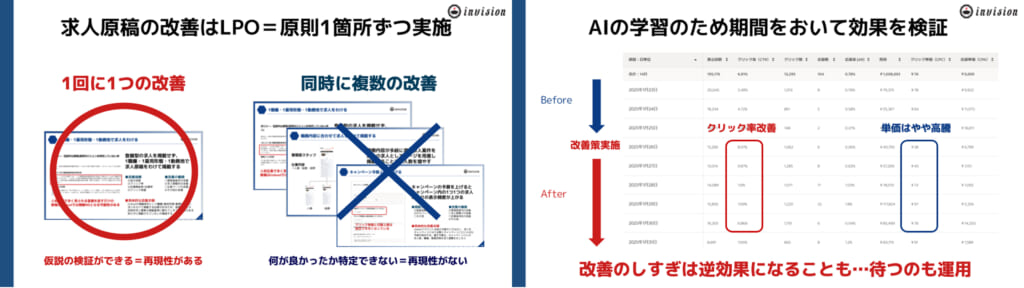

求人原稿の改善は、原則1か所ずつ変えていくのが良いのではないかと考えています。例えば、写真を変えて、給与も上げて、仕事内容も変えて……と同時に変更してしまうと、結局どこを変えたことによって効果が改善したのかが分かりません。1回に1つの改善をしていけば仮説の検証ができ、「この変数を動かせばこうなるんだ」と確認できます。それによって、再現性のある運用ができてくるんです。

そして、もう1つ注意点があります。Indeedは基本的にAIが運用していくので、毎日何かしら改善をしたところで、その効果検証ができないということです。どこかを変えたらできれば1週間ほど置いていただいて、機械学習を待つ。その後、ビフォーアフターを振り返って、仮説通り進んでいるのかどうかを分析していくことを推奨しています。改善のしすぎは逆効果になるので、待つのも運用のうちだとお考え下さい。

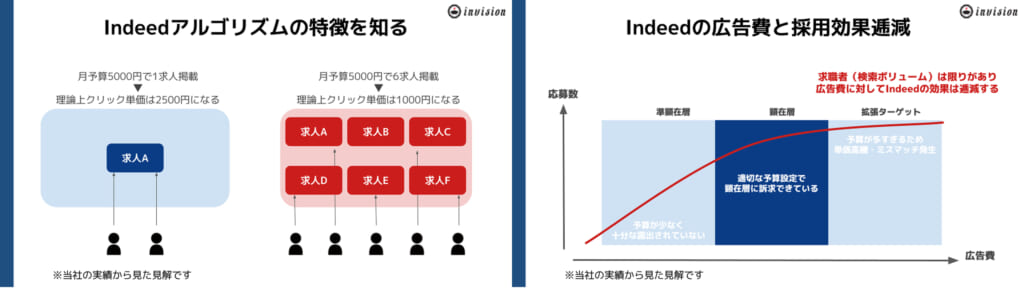

続いて、予算の考え方についてもご紹介します。「予算っていくらぐらいが妥当なんですか?」というご質問をよく頂きます。当社の見解になりますが、Indeedでは設定した予算を全部使い切ろうとするアルゴリズムが働いてるように感じています。

例えば、月5,000円の予算で1求人掲載すると、その1求人で5,000円を使い切ろうとするのでクリック単価が上がりやすいです。逆に、5,000円で6求人掲載する場合は比較的クリック単価が下がりやすくなります。

じゃあ予算を上げれば上げるほどいいかというとそうでもありません。検索ボリューム(求職者数)に限りがあるので、単価ばっかり上がって全然応募が増えなくなる天井があるなと思っています。自社が求める人材がどれぐらいIndeed PLUS上にいるのか、上限値を見ながら予算設定をしていき、「最近単価は上がるけど応募が増えないな」となったら上限が近いのかなと考えてみてください。

その上で、予算の調整方法としては3つあります。

1つ目は時期ですね。検索ボリュームは時期によって変動するので、それに合わせた定期的な予算変動は必要かなと。

2つ目は、全ての求人にちゃんと予算が行き渡っているかどうか。出している求人の一部にしか予算が行きわたっていない場合は、もう少し予算を増やした方がいいかもしれませんし、逆に全ての求人に行き渡っているのであれば、予算はもう十分で改善すべきは求人の中身かもしれません。

3つ目は、「応募単価いくらまでなら許容する」という目標値を使った調整です。今の応募単価が6,000円で、1万までなら許容できるのであれば、もう少し予算を上げることで応募を増やせる可能性があります。こうして少しずつ予算を最適化していくのも方法の一つですね。

ここまで、求人原稿の改善や予算の面から基本的なIndeed運用のポイントをお話してきました。さらにもう少し効果を上げるとすれば、Indeedを見た後の求職者の動きなども考えていけるといいのかなと思います。Indeedの求人を見ていいなと思った後、どんな会社なのかいろいろと調べてみる求職者は多いです。そういうIndeed外のプロセスの中で差がつくこともあると思いますし、それが結果的にIndeed上の採用効果としても表れるんじゃないかなと。

Indeed運用はこれからよりシンプルになっていくと考えられるので、その分の工数をIndeed以外の部分の改善に使っていき、採用に繋げていくことが重要だと考えています。

今日は派遣会社として、売上に直結する採用をどうやって成功させるかというテーマでお話したいと思います。

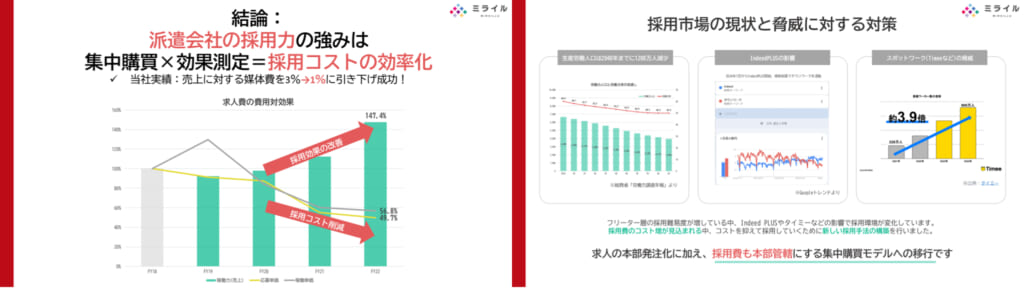

結論から言いますと、集中購買と効果測定による採用コストの効率化が派遣会社の採用力の強みになります。当社の実績として、当時年間で3億円ほどかかっていた求人費を1億円まで下げきって売上はそのまま維持、売上に対する広告費を2パーセント改善したことがありました。このときどう考えて何を変えていったのか、詳しくお話していきます。

まず背景ですが、労働人口減少の問題や、Indeed PLUSの登場とタウンワークなどの終売、スポットワークという新しい採用の仕組みなどの影響で、現在の採用市場は大きく変化してきています。僕ら採用する側としても、今まで通りの採用戦略では効果が出なくなってくることを認識し、採用部の中身を変えていかなければいけないということで「集中購買モデル」への移行を始めました。

たとえば派遣会社で求人広告を購入する際、各支店から媒体会社さんに発注するケースと、本部が一括発注するケースがありますよね。本社一括の方が「集中購買モデル」にあたります。集中購買モデルのメリットは、ボリュームディスカウントで安く掲載できることや、大きめの契約になるのでより手厚いサポートを受けられる点にあります。当社の場合は集中購買に移行したことによって、初年度時点で年間広告費の20%を削減できました。

とはいえ、「安くなったからいいよね」というわけではありません。

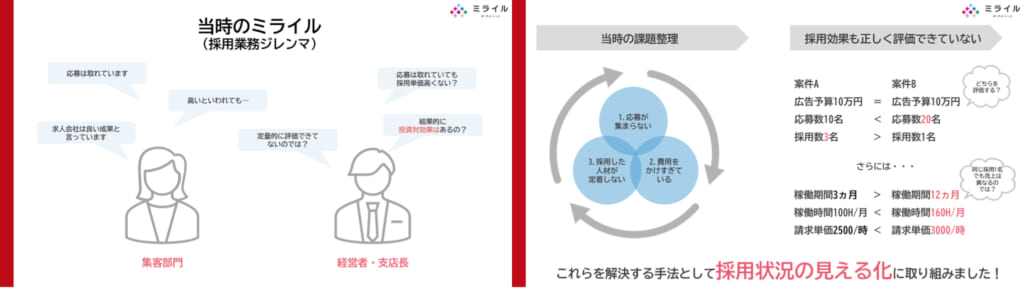

当時のミライルでは、集客部門と経営者・支店長の間で採用に関するジレンマが起きていました。支店長やマネージャーなど売上を追ってる方たちの目線では、応募が取れているのはいいが、結局「投資対効果はあったのか」という話に着地するケースが多いです。しかし採用部門からすれば、投資効果なんて説明しようがないんですよね。「応募はとってきた。あとはそれを採用するか、しないなら原稿改善するか」みたいな議論しかできず、アクションプランが明確になっていませんでした。

つまりは、応募が集まらない、費用がかかりすぎている、採用した人が定着しないという問題が混在している状態なんですね。この3つの歯車がうまく噛み合わないことで、「投資対効果」ってどこかぼやけた言葉になってしまうんじゃないかと思っています。

例えば広告予算10万円をかけた結果、案件Aでは10名、案件Bでは20名の応募があったとします。応募数だけだとBの方が効果が高そうですが……そのうち採用に至ったのが、Aは3名、Bは1名だったならどうでしょうか。

さらに深くまで考えてみます。Aでは3名の方が3ヶ月働いてくれて、月100時間の稼働、請求単価は2,500円/時でした。他方Bでは1名の方が12か月働いてくれて、月160時間の稼働、請求単価は3,000円/月となりました。採用費は10万円で同じですが、最終的に案件Aは750,000円、案件Bは5,760,000円の売上に繋がったわけです。

このような解釈ができれば投資対効果が良いか悪いかの基準ができるんじゃないかと考え、投資対効果を可視化するためのいろんな取り組みを進めていきました。

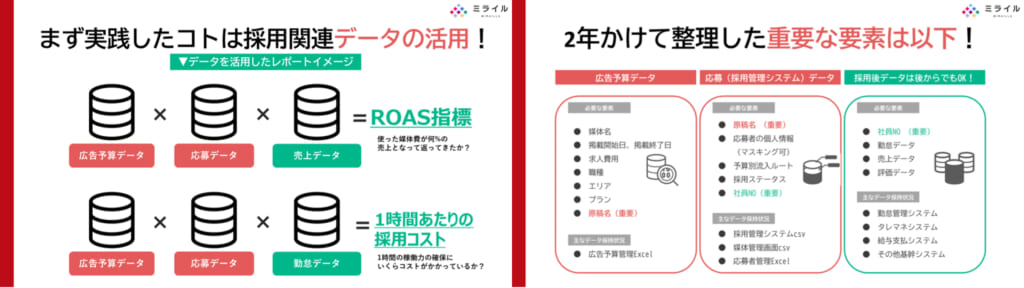

まず実践したのは、採用関連データの活用です。簡単に言うと、予算と応募と売上のデータを1つに統合すれば、使った採用費がいくらの売上になって返ってきたのか、媒体ごと・支店ごと・エリアごと・職種ごとの売り上げ回収率を出せると。アルバイト採用の場合は一人当たりの売上を計算するのが難しいので、勤怠データを当てて「〇時間分のシフトを埋めるのにいくらかかったか」を出していきます。

これ、言うのは簡単なんですけれども、データがいろんな部署にバラバラに存在していたり、データ同士を繋げる必要があったり、社内に知見のある人がいなかったりと実は結構大変でした。

当社では2年かけて整理したんですが、その中でも重要な要素は「原稿名」と「社員ナンバー」の2つだと思います。「原稿名」は当社では「仕事ナンバー」として管理しているもので、仕事ごとに割り振られている管理番号ですね。それを付与した状態で原稿を出せば、広告予算データが採用管理システムと紐づくので、いくらで出した広告から何件の応募があったかが分かります。

また、採用後に扱われるデータはだいたい「社員ナンバー」で管理されているので、採用管理システムに「社員ナンバー」を紐づけることも重要です。「原稿名」と「社員ナンバー」で突合できるようになれば、広告データ・応募データ・採用後データの3つが繋がるんですね。

採用の歩留まりというと、一般的には応募から採用までのこととして認識している方が多いと思いますが、売上に対しての歩留まりという解釈の仕方もあると考えています。予算から売上がどれだけ生まれたのか見える状態になれば、採用部門と営業部門が共通言語で話せるようになったり、求人広告の発注先とも採用効果の認識を統一しやすくなったりするんじゃないかなと。そこまでできるようになったら最強かなと思っています。

今回のウェビナーでは、Indeedの運用を主軸として、応募数を集めるだけではない本質的な採用効果の考え方について考えていきました。

当日は参加者の方々から回答しきれないほど多数のご質問をいただき、人材企業の皆さまのIndeedへの関心の高さが感じられるウェビナーとなりました。市場分析、広告運用の最適化、採用効果の分析……どれも一朝一夕での改善は難しい取り組みにはなりますが、だからこそ他社との差がつけられるポイントでもあると言えるでしょう。

改めまして、ウェビナーにご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

当日ご参加が難しかった方も、こちらのダイジェストやアーカイブ動画を通じて、日々の業務に少しでもお役立ていただければ幸いです。今後もHRog編集部では、人材業界で活躍される皆さまに向けて、現場で「すぐに使える」ノウハウやリアルな実践事例をお届けしてまいります。

「こんなテーマを取り上げてほしい」などご意見・ご要望がありましたら、ぜひお気軽にお寄せください!

インビジョン株式会社:https://www.invision-inc.jp/

株式会社ミライル:https://miraillu.co.jp/

株式会社フロッグ:https://hrog.co.jp/

.png)