大同生命保険株式会社

お客さまバリュー開発部 健康経営推進課 課長

安岡 浩一 氏

やすおか・こういち/大同生命保険株式会社に2001年に入社。システム開発・営業・契約管理部門など様々な部署での業務経験を経て、2024年より健康経営推進課の課長として着任。現在は、課全体のマネジメントを行いながら、健康経営実践ツール「KENCO SUPPORT PROGRAM(KSP)」の開発・利用促進や健康経営の普及・推進に向けた取り組みなど、多岐にわたる業務を担当している。

大同生命保険株式会社

お客さまバリュー開発部 健康経営推進課 係長

渡邊 寛子 氏

わたなべ・ひろこ/大同生命保険株式会社に2006年に入社し、支社で15年間営業を経験。代理店への保険提案サポートや支社内の若手育成等に携わり、その後健康経営推進課に配属。健康経営エキスパートアドバイザーの資格を持ち、KENCO SUPPORT PROGRAM(KSP)をはじめとする健康支援サービスの運営・機能追加や、健康経営の普及拡大のための営業担当者へのツール制作・研修講師等も手掛けている。

人的資本経営への取り組みが推進され始めた昨今、その土台となる「健康経営」の重要性も高まっている。健康経営の実践はこれからの人手不足時代の採用に大きく影響するというが、具体的にはどのような効果が期待できるのだろうか。大同生命保険株式会社の安岡氏と渡邊氏に話を伺った。

健康経営は経営戦略の要。人材獲得の「最後のひと押し」にもなる

健康経営とは、従業員の心身の健康を企業競争力の源泉と捉え、企業として戦略的に従業員の健康づくりを実践すること。大同生命の安岡氏は、「健康経営とは単なる従業員の健康管理ではなく、経営戦略の一環である」と強調する。

健康経営と聞くと、社員の健康促進を目的とした福利厚生の取り組みと捉えられがちだが、実際には企業の業績向上や人材戦略にも直結する重要な施策となるのだ。

安岡氏「大同生命のお客さまは、従業員規模20名以下の中小企業が多いのですが、小規模企業であるほど、従業員1人ひとりの生産性が企業の成長に与える影響は大きくなります。従業員の健康づくりに取り組むことは、企業価値向上の観点からも不可欠です」

さらに健康経営は、従業員の定着率や採用活動にも好影響を与える。

近年、人口減少による人手不足が深刻化し、企業の採用活動はかつてないほど厳しくなっている。中小企業の経営者が最も課題感を抱えているのは「人材確保」と語る安岡氏。採用募集をかけても応募が来ない。ようやく採用できても、すぐに辞めてしまう。こうした悩みを抱える中小企業が増えている。

そうした状況の中で、採用競合と差別化し、求職者から選ばれるためのポイントとして、健康経営の取り組みの有無が注目されつつあるのだ。

安岡氏「求職者の関心は、仕事内容だけでなく、働きやすさやライフワークバランスにも向けられるようになりました。特に若手世代では、従業員を大切にしている会社かどうかを重視する傾向が強まっています。そのため、いくつか転職先の候補があって『どちらを選ぼうか』と考えるタイミングで、健康経営の取り組みをしている企業が選ばれやすくなっています」

そのため、健康経営の実績を示す「健康優良法人認定」や「DAIDO KENCO AWARD」などの制度が企業の採用活動において有効なアピール材料となっている。

安岡氏「また健康経営は、採用だけでなく定着率の向上にもつながります。メンタルヘルスケアを充実させることで、従業員の離職を防ぎ、長く働ける環境を整えることができるのです」

採用環境が厳しさを増す中、健康経営は単なる福利厚生ではなく、企業存続の鍵を握る戦略のひとつとなりつつあるようだ。

健康への取り組みが職場に活気を与え、生産性や採用への好影響につながる

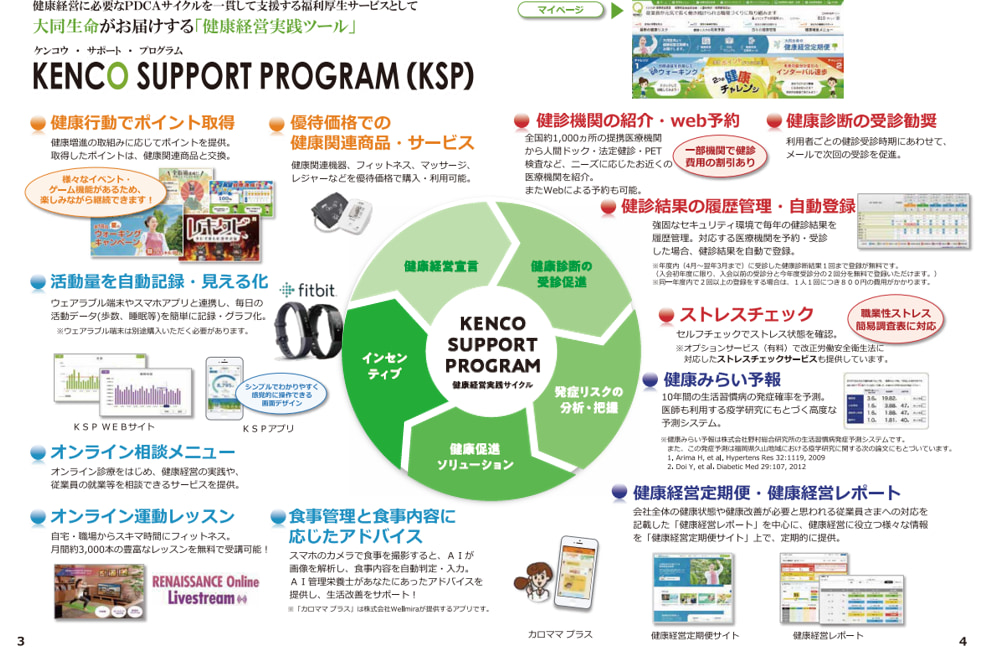

大同生命では2017年から、企業の健康経営を支援する無料のサポートプログラム「KENCO SUPPORT PROGRAM(以下、KSP)」を提供している。

同プログラムでは健康経営のプロセスを「健康経営宣言」「健康診断の受診促進」「発症リスク分析」「健康促進ソリューション」「インセンティブ制度」と5つのステップに分け、それぞれのステップに対して実践を促すシステムやプログラムを提供、企業が手軽に健康経営を始められるようサポートしている。

KSPの導入をサポートしている渡邊氏によると、健康経営の実践は従業員の健康増進だけでなく、離職防止や職場の雰囲気の向上にも寄与するという。

渡邊氏「KSPでは、医師や保健師に健康に関する悩みをオンラインで相談できるサービスや、職場単位の健康診断結果を経営者が把握しやすくするシステムがあります。こうした仕組みが整っていることで、従業員の方の体調不良やメンタルヘルスの悪化を未然に防ぐことができます」

職場の健康を意識した取り組みには、自然と社内の雰囲気を良くする効果もある。KSP導入企業の中には、同プログラムが主催するウォーキングイベントへの参加をきっかけに従業員同士の会話が増え、職場の交流が活発になったところも多いという。

渡邊氏「ある企業では、従業員が匿名で参加できる歩数のランキング表を作成したところ、社内の盛り上がりが格段に増したそうです。『このすごい記録の人は誰だ?』といった会話が自然に生まれ、部署を超えてコミュニケーションが活性化した例もあります」

こうした職場の活気は、採用活動にも良い影響を与える。健康経営に取り組むことそのものが、求職者にとって魅力的な企業イメージの形成につながるのだ。

渡邊氏「社内の雰囲気が良くなると、それが外部にも伝わります。健康経営をしっかり行っている企業を訪問すると、従業員の表情や雰囲気が違うんです。採用面でも、こうした職場の活気が大きな強みになると考えています。実際に、KSPを導入してから『採用人数が倍増した』『毎年安定して新卒を2〜3名採れるようになった』という声も多くいただいています。

そのうちの一社である建設会社では、新卒社員から『応募前、ブラック企業ではないかどうかをとても気にしていた』との話が上がっていました。そういった観点からも健康経営の取り組みや社内イベントを大事にするようになり、結果、毎年3人ずつ定期的にしっかり人が来るようになったとのことです」

社員クチコミなどでブラック企業が可視化される時代になった一方で、社員を大事にする取り組みの情報もまた求職者に届き、「この会社は信頼できる」と就職を後押しする要素となっているようだ。

健康経営の取り組みは人材基盤の強化や採用力向上につながるが、ハードルが高いと感じる企業も多いだろう。実践や情報発信のハードルを下げるために、具体的にどんな取り組みから始めればいいのだろうか。

安岡氏「健康経営の取り組みを採用や広報につなげるには、実践と情報発信のハードルを下げることが重要です。まずはラジオ体操の導入や、ウォーキングキャンペーンの参加といった軽いものから始めてみるのも一つの手ですね。とりあえずやってみる、という姿勢が重要だと考えています」

また大同生命では、健康経営を実践する企業の身近な取り組みを評価する「DAIDO KENCO AWARD」を設けており、「こうしたアワードを通じて対外的なPRに活用していただきたい」としている。

渡邊氏「現在政府では、優良な健康経営を実践している法人に対して『健康経営優良法人認定制度』を設け、健康経営に取り組む会社を見える化しています。しかし、中小企業の中には認定を取るためのリソースがないという企業も多いです。

『DAIDO KENCO AWARD』は健康優良法人認定よりも間口を広げつつも、企業が健康経営に取り組んでいることをアピールできる枠組みで、2024年度は700社以上の会社の方にご応募いただいています」

健康経営の枠組みを越え、従業員のウェルビーイングを支える機能を充実させたい

現在、約4万5000社・約15万ユーザーが利用している「KSP」。より多くの企業に利用されるプログラムにするべく、今後も機能充実を図っていきたいと安岡氏は語る。

安岡氏「現在は歩数など運動関連の管理が中心となっていますが、今後は食事や睡眠といったものも含めて健康管理機能を強化したいですね。例えば、食事の写真を撮ると栄養素が解析されて、おすすめの食事を提案してくれる既存機能のさらなる拡張や、睡眠データを記録・分析できる仕組みを考えています」

さらに心身の健康を越えて、精神的・社会的な豊かさ=「ウェルビーイング」の観点から従業員の健康にアプローチするプログラムの開発もしていきたいと続ける。

安岡氏「最近では、ウェルビーイングの考え方を取り入れたオフィス設計などの取り組みが社会的にも増えています。私たちも、健康作りにとどまらず、働きやすさや生きやすさをサポートできるプログラムを展開していきたいです。

例えば地元企業のサービスを安く利用できる仕組みを作って、従業員やそのご家族の生活が充実し、地元企業もお客様が増えて嬉しい三方よしの状態を実現するとか。あるいは社会との繋がりを生み出して従業員のストレスを下げていくとか、そんなイメージですね。中小企業が課題に思っているけれども、会社独力では解決が難しいことを、解消できるようなサービスを展開していければと思います」

KSPの進化は、単なる健康管理を超え、企業と従業員の持続可能な成長を支えるものとなりそうだ。

渡邊氏「当社は保険会社として、万が一が起こってしまった後の支援も行っていますが、KSPでは企業と従業員との関係性が悪化したり、従業員が不調を抱えたりといった事態が起こる前に、手を差し伸べられるようなサービスを提供したいと思っています。

中小企業では、1人の離職が大きな影響を及ぼします。1人が欠けただけでも会社が立ち行かなくなるということも十分起こり得るでしょう。KSPの各機能を活用いただくことで、従業員の心身の不調を未然に防ぎ、働く人が安心して長く、幸せに働ける環境を整えていただきたいです」

安岡氏「経営課題として生産性向上を目指すときに、工場設備や仕事の進め方を見直すことから始めがちですが、健康経営に取り組むことが近道になることもあります。従業員が『会社から大切にされている』と感じられるようになることが、会社をよくする第一歩だからです。

私たちも『KSP』などの各種プログラムを通して、中小企業の健康経営をサポートしています。課題を解決するパートナーとして、この考えに共感してくれる方たちとともに、職場環境をよりよいものにする取り組みを今後も続けていきたいです」

(鈴木智華)

.png)